レストランや飲食店で働くホールスタッフにとって、ワインの勉強はいつかは通る道。

しかし、仕事で12時間も拘束されていると、帰ってから机に向かう時間も取れないですよね。

レストラン経営者|現役ソムリエ

飲食業界歴20年以上。レストラン2店舗でマネージャーの経験があり、日本とイタリアのソムリエ資格を保持。現在は、夫婦で小さなワインレストランを経営しています。

レストランサービス業界でキャリアアップを目指す方に向け、年収を100万円アップさせる具体的な方法と手順を解説しています。

私も昔はワインの知識はまったくなく、自分のお店で販売しているワインをお客様へ正しく説明できないこともあり、恥ずかしい経験もたくさんしました。

この記事では、私の経験をもとに、ワイン初心者がソムリエを目指すレベルになるまでの最短のルートをご紹介します。

結論、

これらに取り組めば、楽しくワインの知識が身につきます。

-150x150.png) ローマ

ローマ机に向かう勉強よりも、実体験をたくさんすることが近道だよ。

コンクールで優勝するような有名ソムリエも、みんな最初はワイン初心者です。

この記事を読むと、ワインを学ぶきっかけになるヒントが必ずありますので、ぜひ最後までご覧ください。

楽しく一緒に学んでいこう!

ホールスタッフがワインを勉強するべき理由

ソムリエは給料が上がる唯一の資格だから

ワインのソムリエ資格は、ホールサービス業の昇給につながる唯一の資格です。

レストランサービス技能検定など、サービス業に関わる資格は他にもたくさんありますが、ソムリエ資格以外は給料アップに直接繋がりにくいのが現実です。

ソムリエは、ワインの販売促進を通じて利益向上につながる可能性が理解されやすく、重宝される傾向にあります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

経営者の立場で考えると、利益貢献につながる資格が分かりやすいよ!

くわしくは、こちらの記事をご覧ください。

レストランとワインは切っても切れない関係

レストラン業界に身をおく以上、ワインの知識は切っても切れない関係です。

レストランの発祥は、フランス革命後の18世紀後半、宮廷料理人が失業し、一般市民向けに料理を提供する場として広まったとされています。

ヨーロッパでは、歴史的・文化的にも食生活とワインの繋がりが深く、日本のレストランでも食事とワインの相性は、とても重要視されています。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

料理とワインの相性を「ペアリング」と呼ぶよ!

ワイン初心者が楽しく学ぶための心得え

知らないことを学習するのはとても楽しいこと。

でもそれは、「好きなこと」や「興味があること」が前提の話です。

ワインを初めて学ぶ人が、いきなりソムリエ協会の教本を読んだら必ず挫折します。

ワインを嫌いになってしまうと勉強も楽しく進まないので、まずは楽しく学ぶための心得をご紹介します。

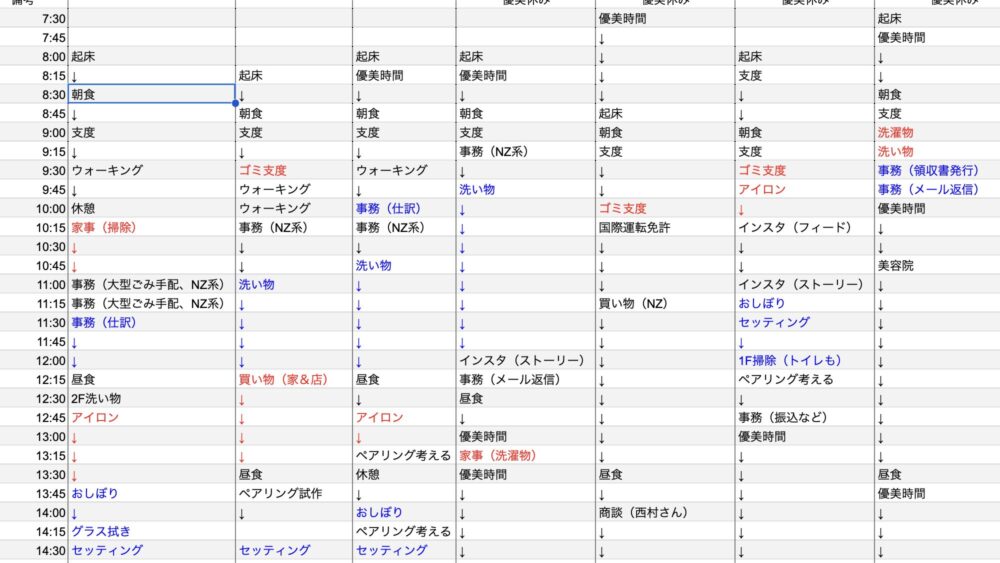

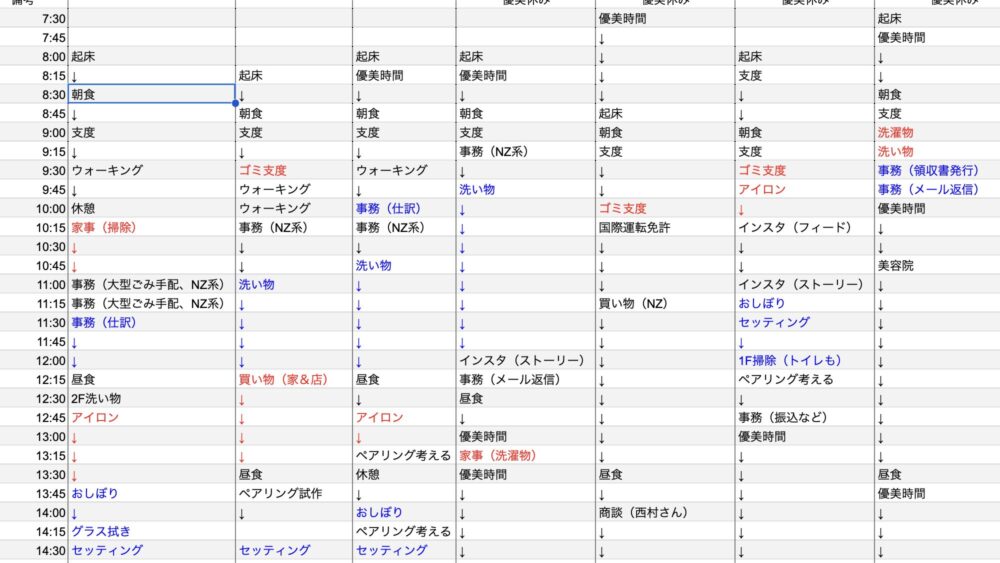

時間を作るためにはなにかをやめる

最初のおすすめは、時間をつくるために、なにかをやめること。学習時間は、いまある時間のなかから捻出するしかありません。

スマホゲーム、漫画アプリ、テレビを見ながらゴロゴロする時間など、優先度の低いことを思い切って止めてみましょう。

頭では分かってるけど、中々できないのよね、、、

おすすめの方法は、実際に何に時間を使っているのか、書き出してみることです。

ExcelやGoogleスプレッドシートを利用し、15分単位で、今日の行動を振り返ってみましょう。それを5日ほど定期観測し、「この時間は削れるな」と思う箇所の文字色を赤色に変えます。

細かい時間かもしれませんが、それらを合算すると、1日1〜2時間を作れない人はいないと思います。

私は、実際にこの方法で「人に頼めそうなこと」を洗い出し、業務委託で仕事を依頼して時間を作っています。

忙しそうな芸能人でも、ワインエキスパートを取っている人もいる!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

みんな同じく1日は24時間。気合と根性だけでは時間は増えない!

ワインの勉強を始めたことを周りの人に伝える

ワイン学習を始めようと決めたら、同じ職場で働く人や友達に話してみましょう。

ワインに詳しい先輩が情報や助言をくれたり、「いつかはソムリエを取りたい」と、同じ志(こころざ)しを持った仲間と出会える可能性も増えます。

ホテルのレストランなどの大きなお店では、ワインの試飲会やイベント情報は、役職者やソムリエしか知らないことも多いです。

試飲会は、店舗ごとに人数制限が設けられていることが多いので、職場の人全員が参加することはできません。

上司の立場からすれば、試飲会に誘う優先順位は、当然ソムリエや役職者、そして次に『ワインの勉強に意欲がある人』となるでしょう。

あなたがワインを学ぼうと考えていることは、自分から発信しないと周りには伝わりません。

また、日本でも古来より「言霊(ことだま)」という言葉があり、人の発する言葉の力は多大な効力があると考えられてきたことが分かります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

「愛の言霊」はサザンの名曲の1つ!

なにそれ?ジェネレーションギャップね、、、(笑)

実際に、目標を公言することの効果は、科学的にも証明されています。

カリフォルニア・ドミニカン大学の心理学者、ゲイル・マシューズ教授が行った研究によると、目標達成率は行動によって大きく変わることが分かっています。

| グループ内容 | 目標達成率(平均) |

|---|---|

| 目標を考えるだけ | 43% |

| 目標を書き出す | 61% |

| 行動計画を立てる | 62% |

| 友人に目標・計画を伝える | 64% |

| 友人に毎週進捗報告を送る | 76% |

この結果からも分かるように、目標をただ頭で考えるだけでなく、書き出し、誰かに伝え、さらには進捗を報告するという行動が、達成率を劇的に高めるのです

自身の目標や行動を人に話すことは、決して恥ずかしいことではなく、良い効果がたくさんあります。ぜひ積極的に取り入れてみてください。

座学より実習を重視する

初めてワインを学ぶ人が楽しむコツは、がむしゃらに机に向かうことではなく、自分で色々と経験してみることをおすすめします。

具体的には、実際にたくさんのワインを飲んで、香りや味わいの特徴を感じてみることをおすすめします。

ホールサービスで働く方なら職場でテイスティングの機会もあると思いますが、身銭を切って自分で買ってみることもおすすめです。

自分で購入することで、ワイン販売店の違い、ラベルの見かた、味わいと価格のバランスなど、様々な一次情報を得ることができます。

予算の範囲内で、まずはワインを消費者として楽しむことから初めてみてください。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

お酒が強くない人は、ワインの保存グッズもおすすめだよ!

\ >>使い方が簡単で保存保存効果が高いソムリエおすすめのワイングッズ /

ワイン初心者におすすめの勉強法3選

今ではソムリエ歴15年の私が、ワインをまったく知らなかった頃。

ワインが好きになり、勉強意欲のきっかけになった方法を3つご紹介します。

ワインを飲む機会をつくり自分の好みを見つける

まずは、様々なワインを飲んでみて、自分の好みを探してみることからはじめましょう。

外食のときは積極的にワインを飲んでみたり、試飲会やワインイベントへの参加がおすすめです。

試飲会やワインイベントは、多いときには数百種類のワインを比較できるので、好みの傾向を見つけるにはぴったりの場です。

旅行好きの方は、ワイナリーを訪問するワイン旅行も楽しみながら学べると思います。

一般参加できるワイナリーもたくさんあり、実際に葡萄畑を見ながらワインをテイスティングすると、記憶にも残りやすくなります。

個人的に、日本であれば山梨県甲州市の「勝沼(かつぬま)」がおすすめのワイン旅行スポット。

ワイナリーのテイスティング施設が密集しているので、ゆったりと時間をかけて回りやすく、周りも葡萄畑に囲まれています。

本で学ぶより実体験が一番ね!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

百聞は一見にしかず!

自分にあったワイン本や漫画で学ぶ

自宅や隙間時間を使って、ワインの本を読みましょう。

とはいえ、「ソムリエ試験対策」みたいな堅苦しい本はおすすめできません。

最初は、入門本や漫画など、読みやすいものがおすすめです。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

初心者におすすめのワイン本をいくつか紹介するよ!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

定番のワイン漫画。ワイン評論家の父が残した遺言を便りに、ワインの頂点に立つ「神の雫」を探し出す壮大なストーリー。

「マリアージュ」「ドゥジエム」といった続編もあるわね。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

読みやすい文章で、ワインの名産地の歴史や文化を学ぶことができる。

手書き風のかわいい挿絵が多いのも素敵だよね!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

世界トップクラスのソムリエの仕事が描かれた貴重な本。勉強に疲れた人には特におすすめ。

ワインを学ぶためには、ワインと関わり続けることが最重要です。

自分の適度な距離感で、読みやすいものを手にとってみてください。

学んだワインの知識をアウトプットする

最後のおすすめ勉強法は、学んだ知識をアウトプットすることです。

知識は、インプットとアウトプットを繰り返さなければ記憶に定着しません。

ワインを飲んで、読書で情報をインプットしたのなら、誰かにその体験や知識を発信しましょう。

友達や同僚とワインを飲みながらでも、SNSにつぶやいても構いません。

ハードルが高く感じる人は、飲んだワインの感想だけでも大丈夫です。

ポイントは、頭のなかにある知識を、自分の言葉で発信すること。

何度も繰り返すことで、伝え方が定着し、徐々に上手になって、知識が自分のものになっていくことが実感できます。

少しずつでもいいので、ぜひ取り入れてみてください。

まとめ|ワインを好きになることが初心者を抜け出す近道

この記事では、ワイン初心者がソムリエを目指すレベルになるまでの勉強法について解説しました。

具体的な勉強法は、次のとおりです。

- ワインを飲む機会をつくり自分の好みを見つける

- 自分にあったワイン本や漫画で学ぶ

- 学んだワインの知識をアウトプットする

ホールサービスで働いている方にとって、ワイン学習は避けられない壁です。

ワインを学びたいなら、ワインを好きになることが何よりの近道。

ワインの情報に触れやすい環境に身をおきながら、挫折しない、適度な距離感をたもつことが、もっとも重要です。

この記事が、あなたがワインを学ぶきっかけの1つになれば幸いです。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

またお会いしましょう。

>>ソムリエの給料はいくら?|実体験に基いたソムリエ資格のメリット5選

コメント